Clóvis, já rapazote e mais atuante, despertava elogios incontidos. Músico nenhum chegava aos pés dele no final da década de 40, na São Paulo em que se anunciava ruidosamente uma série de espetáculos de Francisco Canaro. Conhecido em toda a América do Sul, Canaro trocou Buenos Aires por São Paulo para exibir, no clube OK, sua orquestra típica – e põe típica nisso. Seis bandoneóns levavam o público ao delírio. Antes e após o show, a música ficava por conta de um grupo de brasileiros, Clóvis entre eles.

Um dia, no auge da temporada, o maestro chega tenso, muito tenso ao OK. A tragédia relatada pelos tangos se abatera sobre ele: um dos bandoneonistas, adoecido, não poderia tocar.

– Chama o Clóvis – disseram-lhe os músicos brasileiros.

– Clóvis? – estranhou Canaro. Quem seria? Onde estaria?

– Tá ali, tomando uma cervejinha.

Canaro corre em direção ao bar vizinho ao clube, na avenida Ipiranga. Encostado no balcão, um rapaz quieto, que enxerga mal e não usa óculos. A conversa é curta; em pouco tempo a orquestra seria anunciada. Canaro oferece uma pasta a Clóvis, que, para aumentar o nervosismo do maestro, agradece mas rejeita as partituras: já havia ouvido o repertório nas noites anteriores. Suspense. No palco, bandoneón sobre a coxa, junta-se aos argentinos. À vontade, começa a tocar, a tocar bem, a tocar mais, e num arranjo cheio de truques leva o instrumento às costas e puxa o naipe. Irrompem os aplausos diante de um Canaro siderado, que ao término da temporada tenta, e não consegue, convencer Clovis a viver em Buenos Aires.

Se para o argentino se tratou de uma cena quase paranormal, a exibição de Clóvis em nada surpreendeu os colegas brasileiros. Não havia ineditismo no episódio. A capacidade do músico era conhecida desde a sua chegada a São Paulo, quando se tornou quarto tenor da orquestra da Rádio Record. Um dos maestros da emissora, o compositor Hervé Cordovil, não conseguiu certa vez disfarçar a irritação causada pela ausência de Clóvis no ensaio de uma peça de difícil execução. Ao chegar à emissora, o saxofonista encontrou um Cordovil indignado, que lhe estendeu a partitura contendo a vingança, quer dizer, a tarefa destinada ao faltoso: um solo cadenciado, intrincado, repleto de armadilhas. Clóvis correu os olhos sobre o arranjo. Na hora agá, tocou maravilhosamente bem. Sem ler.

Mais tarde, Clóvis tornou-se líder de orquestra. Com o baterista Elly Daruge, um homem alto, corpulento, de cabeleira basta e traços que confirmavam a ascendência árabe, formou a Clóvis Elly, que fez carreira fulgurante e durante longos anos foi atração permanente no Cuba Danças, com a presença constante de Casé. A orquestra sobreviveu até a década de 1980, apresentando-se em locais como o salão do Clube Homs, na Avenida Paulista. Na fase inicial, tinha lado a lado Clóvis e Casé. A admiração sincera revelada pelos colegas merecia sempre a mesma reação: silêncio.

A dupla se tornara lendária naquela segunda metade da década de 1940. Clóvis podia ser visto e ouvido noite adentro. Quanto mais seus improvisos levantavam a plateia, mais difícil ficava identificar nele algum vestígio de vaidade. Sempre reservado, sempre quieto. Quando tocava na orquestra do maestro Rolero, aproveitava os intervalos para fugir até o bilhar próximo da boate com os irmãos Franco e Settimo Paioletti, músicos italianos vindos de Florença em 1936. De repente, Clóvis sacava um tubo pequeno do bolso e despejava na bebida. Era benzidrina, anfetamínico que compunha a fórmula de um medicamento vendido como descongestionante nasal. A cena repetia-se cada vez mais frequentemente. Uma vez os Paioletti se aproximaram para tentar impedir o ritual.

– Não faça isso.

A reação foi imediata.

– Vocês são meus amigos?

Sim, eles eram.

– Então, me deixem em paz.

Muito solicitado, continuava à frente da Clóvis Elly e, em clubes como o Trocadero, perto do Teatro Municipal, fazias performances memoráveis com grupos menores. Um desses era o de Betinho, um guitarrista boa praça, de alta competência, que atuou em rádio, cinema, televisão, fez sucesso com a canção Neurastênico e trocou a música pela pregação pentecostal.

Dia 1° de janeiro de 1949, Clóvis acordou inchado. Não sentia dor. Por um segundo vieram à memória de dona Isabel a casa de Guaxupé e o menino com o rosto todo roxo em resposta muda às broncas dos pais. Mas não havia tempo a perder com lembranças. Isabel acompanhou Clóvis ao cardiologista. Prescrição: comprimidos, comida sem sal, frutas. De resto, vida normal. Foi o que ele fez. Continuou trabalhando até outubro. Fez dois bailes com a orquestra, no Clube Escandinávia, dividindo o naipe de saxofones com Franco Paioletti, Iolando, que também era dentista, e Casé. Num fim de semana, acordou entre jatos de vômito. Quatro dias depois estava internado no Hospital São José, na Celso Garcia. A cantora Julieta, sua namorada, quase não arredava pé dali. Às vezes Clóvis assobiava uma melodia.

– Que música é essa? – quis saber Godinho.

– É a música que vou tocar lá em cima para os anjos.

Morreu na madrugada de domingo, 30 de outubro, aos 22 anos, no exato momento em que o relógio deixado no criado-mudo parou de funcionar. Eram 2h50.

Casé macambúzio no portão de casa. Se um dos irmãos ousava puxar conversa, a reação se resumia a uma bofetada. Na melhor das hipóteses, um suspiro:

– E agora, com quem eu vou tocar?

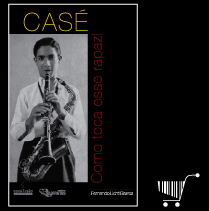

Ele e Clóvis eram a principal atração da Orquestra da Rádio Tupi. Após a morte do irmão, Casé passou dias sem conseguir trabalhar. Às vezes tentava, mas as crises de choro não o deixavam prosseguir. Era, então, dispensado pelo maestro. Quando conseguiu voltar a tocar com regularidade, continuou a chamar a atenção de quem sintonizasse o rádio nas ondas da PRG-2. Com um solo de alto no choro É do que há, de Luiz Americano, deixou impressionado um garoto de 16 anos, paulista de São José do Rio Preto, que vivia no Rio de Janeiro e já defendia uns trocados tocando sax e clarineta. Era Paulo Moura, de passagem por São Paulo para visitar parentes em companhia da mãe, dona Cezarina. A partir de então, Moura voltaria à cidade algumas vezes especialmente para ver de perto as apresentações de Casé, que era assunto também nas rodas de músicos do Rio. Nas rádios Nacional e Mayrink Veiga, o violonista, bandolinista e guitarrista cearense Zé Menezes, que tocara com grandes nomes, como Garoto e Radamés Gnattali, muitas vezes participava de conversas em que Casé era o assunto.

– É músico de primeira – dizia Menezes.

A fama do gênio do saxofone continuava a se espalhar. À exceção dos cassinos, fechados em 1946, durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, a música estava em toda parte. Por exemplo, na Praça 14 Bis. Foi ali que o Circo Liendo e Simplicio estendeu a lona em 1951. Antes do início do espetáculo, do lado de fora, animava o público um sexteto cujos sopros ficavam a cargo de Casé e do pistonista Chico Rodrigues. Depois, platéia e músicos acomodados lá dentro, começava o programa de humor, drama e variedades, com direito a shows de Luiz Gonzaga, Jamelão, Alvarenga e Ranchinho, Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, Zico e Zeca. E de Casé, a quem era dada a incumbência de solar ao clarinete Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo. Depois do circo, que se tornara ponto de referência dos músicos da cidade – entre eles o famoso trompetista Lelé, que aparecia para dar canja –, Casé foi tocar com França e Sua Orquestra, no Wonder Bar.

Nenhum comentário:

Postar um comentário